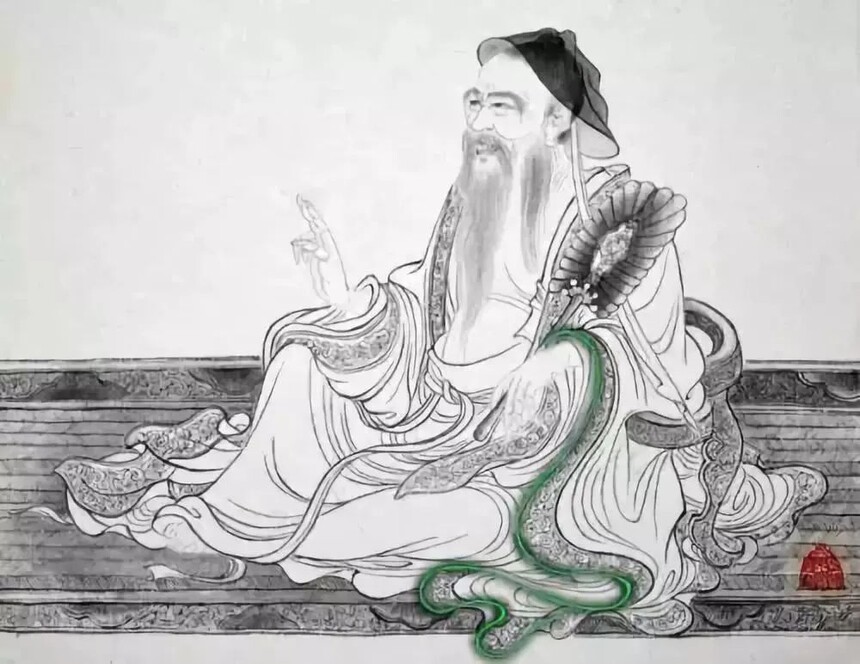

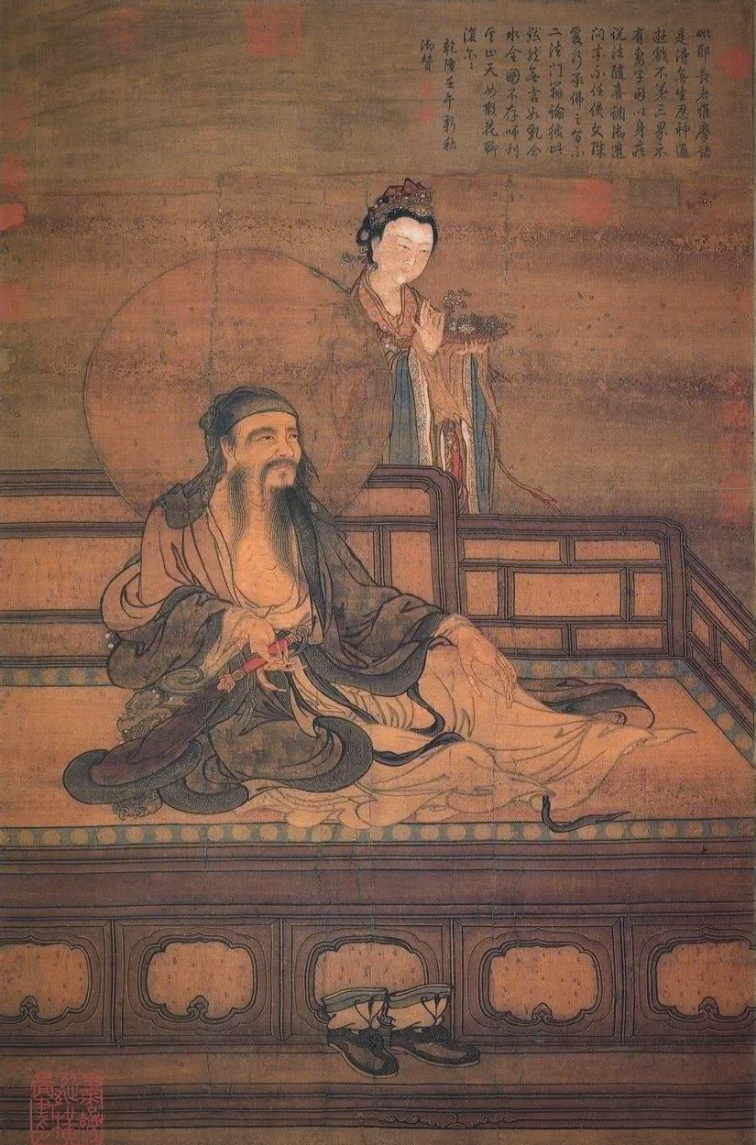

维摩诘 | 何处是道场?

本节出自佛教重要经典《维摩诘所说经》(简称《维摩诘经》)之《菩萨品第四》。记载了光严童子与维摩诘居士关于“道场”的深刻对话。当光严童子奉佛命探视称病的维摩诘时,维摩诘借机开示“道场”的真谛,彻底颠覆了传统认知——道场不在外在场所,而在修行者的心行之中。

经文原典

佛告光严童子:汝行诣维摩诘问疾。

光严白佛言:世尊,我不堪任诣彼间疾。所以者何?忆念我昔,出毗耶离大城,时维摩诘方入城,我即为作礼而问言:居士,从何所来?

答我言:吾从道场来。

我问:道场者何所是?

答曰:直心是道场,无虚假故;发行是道场,能办事故;深心是道场,增益功德故;菩提心是道场,无错谬故;布施是道场,不望报故;持戒是道场,得愿具故;忍辱是道场,于诸众生心无碍故;精进是道场,不懈怠故;禅定是道场,心调柔故;智慧是道场,现见诸法故;慈是道场,等众生故;悲是道场,忍疲苦故;喜是道场,悦乐法故;舍是道场,憎爱断故;神通是道场,成就六通故;解脱是道场,能背舍故;方便是道场,教化众生故;四摄是道场,摄众生故;多闻是道场,如闻行故;伏心是道场,正观诸法故;三十七品是道场,舍有为法故;四谛是道场,不诳世间故;缘起是道场,无明乃至老死,皆无尽故;诸烦恼是道场,知如实故;众生是道场,知无我故;一切法是道场,知诸法空故;降魔是道场,不倾动故;三界是道场,无所趣故;师子吼是道场,无所畏故;力、无畏、不共法是道场,无诸过故;三明是道场,无余碍故;一念知一切法是道场,成就一切智故。如是善男子,菩萨若应诸波罗蜜敎化众生,诸有所作,举足下足,当知皆从道场来,住于佛法矣。

说是法时,五百天人,皆发阿缛多罗三藐三菩提心。故我不任诣彼问疾。

译文

佛又对光严童子说:你去探视一下维摩诘居士吧。

光严童子赶忙回禀佛陀说:世尊,此事恐怕我也不能胜任。为什么呢?记得过去有一次,我刚要走出毗耶离城城门,那时维摩诘居士正好要入城,我即向他施礼并问他道:维摩诘居士,你刚从哪里来呢?

维摩诘居士顺口答道:我刚从道场来。

我又问他所指的是什么样的道场?

他回答道:直心是道场,因为它质直而不虚假;发行是道场,因为只有发心修行,才能成就大事;深心是道场,因为只有深厚坚固的信仰心,功德才能不断增长;菩提心是道场,因为心既已觉悟,即不会再有谬误;布施是道场,因为真正的布施是不企望回报的;持戒是道场,因为持戒清净一切誓愿均得具足;忍辱是道场,因为它悲怜众生为愚痴所缚故能心无挂碍;精进是道场,因为它能精进修行永不懈怠;禅定是道场,因为它能调伏妄心使其柔顺;智慧是道场,因为它洞见一切诸法眞实相状;慈是道场,因为它能对一切众生一视同仁;悲是道场,因为它能拔除众生的烦恼苦难;喜是道场,因为它一见众生行善则心生喜乐;舍是道场,因为它已舍弃一切恩怨情爱;神通是道场,因为它能成就天眼、天耳等六种神通;解脱是道场,因为它已舍弃一切烦恼业障,一切恶行已不复生;方便是道场,因为它能随机摄化、普度众生;四摄是道场,因为它能摄化一切众生;多闻是道场,因为它多闻博记且能如法修行;伏心是道场,因为它能摄伏妄心、正观诸法;三十七道品是道场,因为它能舍弃一切有为之法;四谛是道场,因为它能显示世间真相及证道得解脱;缘起是道场,因为它能明了无明至老死都是无尽缘起的;诸烦恼是道场,因为它能知晓烦恼也是真如实相的体现;众生是道场,因为借助它能了知一切众生乃是五蕴之假和合;一切法是道场,因为通过它能了知一切诸法都是空无自性的;降魔是道场,因为通过它能显示道心之不可动摇;三界是道场,因为成道非于三界外而另有所趣;师子吼是道场,因为它是无所畏惧的;力、无畏、不共法是道场,因为它已远离一切烦恼和过失;三明是道场,因为它已断除一切烦恼、扫除一切障碍;一念知一切法是道场,因为它已一念了知一切法都空无自性、如如平等,成就佛智。若能这样,善男子,菩萨如果能够依据六波罗蜜敎化众生,那么其一切作为,行住坐卧,举手下足则都无不是道场,都安住于佛法之中。

当维摩诘居士说这一番法语时,在座的五百天人都萌发了无上道心。世尊,维摩诘居士的智慧和辩才确实远在我之上,故去探视他老人家的事我恐怕不能胜任。

启示

维摩诘居士并未直接定义道场,而是通过三十余种“心行”与“智慧境界” 揭示:真正的道场是修行者内在的精神境界与生命实践。

道场不在形相,道场在当下心行,生活即道场。每一个觉悟的念头,每一分利他的实践,每一次对烦恼的超越,都是道场的显现。

维摩诘最后总结道:“菩萨若应诸波罗蜜教化众生,诸有所作,举足下足,当知皆从道场来,住于佛法矣。”

菩萨依六度万行教化众生,一切起心动念、行住坐卧,皆从道场中生起,安住于佛法之中。

这段精彩的对话,同时也揭示了大乘菩萨道的核心精髓。

#内在转化:修行重心从外在仪轨转向内在心性觉悟。

#人间佛教:红尘俗世、日常生活皆是修行道场,打破出家、在家的界限。

#不二法门:道场与尘世不二,烦恼与菩提不二,生死与涅槃不二。

#入世而出世:在承担社会责任、净化自心中成就佛道。

欲得净土,

当净其心;

随其心净,

则佛土净。

真正的净土不在他方,而在净化自心。

真正的道场不必外求,就在觉悟的每一个当下。

推薦

-

-

QQ空間

-

新浪微博

-

人人網

-

豆瓣